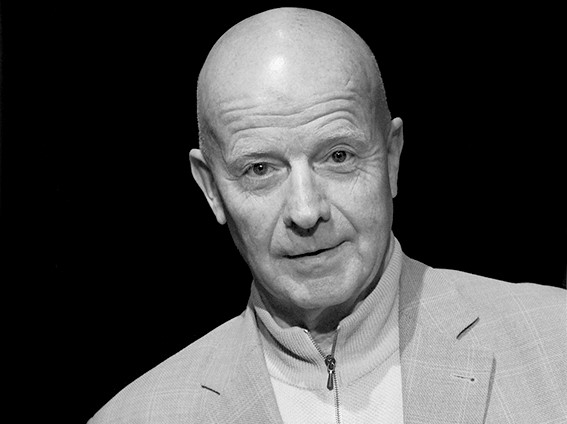

Friedrich-Wilhelm Junge

* 1938 in Schwerin · † 2025 in Dresden · 1957 Abitur in Schwerin · 1957–1960 Studium an der Theaterhochschule »Hans Otto« Leipzig · 1960–1962 Engagement am Theater Rudolstadt · 1962–1966 Engagement am Theater Plauen · 1966–1985 Engagement am Staatstheater Dresden/Staatsschauspiel Dresden · 1985–1987 Engagement an der Volksbühne Berlin (Ost) und am Bayerischen Staatsschauspiel München · 1988 Gründung des Theaters »Dresdner Brettl« (Theaterkahn), bis 2005 Künstlerischer Leiter · zahlreiche Literatur-, Cabaret- und Chansonprogramme · 1989 Gründungsmitglied des Neuen Sächsischen Kunstvereins · 1990 Gründungspräsident des Rotary Clubs Dresden · 1996 Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste · 1997 Gründungsmitglied des Förderkreises zum Wiederaufbau der Dresdner Synagoge · lebte in Radebeul bei Dresden

Preise und Ehrungen

1996 Bundesverdienstkreuz am Bande · 1999 Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden · 2003 Kunstpreis der Großen Kreisstadt Radebeul

Theaterrollen unbd Programme (Auswahl)

Theater Plauen: 1962–1966 Titelrollen in Shakespeare Hamlet – Schiller Don Carlos – Hebbel Gyges und sein Ring – Goethe Faust I · Staatstheater Dresden/Staatsschauspiel Dresden: 1966–1985 Hauptrollen in Hacks Adam und Eva – Gogol Der Revisor – Hauptmann Der Biberpelz – Tschechow Drei Schwestern – Hebbel Die Nibelungen – Wedekind Lulu – Süskind Der Kontrabaß · Volksbühne Berlin: 1987 Voland in Meister und Margarita (nach Bulgakow) · Residenztheater München: 1987/88 Nero in Racine Britannicus · Dresdner Festspiele: 1991/92 Dante in Rachmaninow Francesca da Rimini · Staatsoper Dresden: 1999 Haushofmeister in Strauss Ariadne auf Naxos · THEATERKAHN – Dresdner Brettl: 2000 Waste brauchst, das ist Liebe (Kändler-Collage) – 2001 Ringelnatz-Programm (mit Detlef Rothe) – 2010 Hans im Glück oder Was ist deutsch? – 2024 Romantik in Dresden · Dreikönigskirche Dresden: 2002 Pilatus in Pontius Pilatus (nach Bulgakow) – 2007 Der Traum eines lächerlichen Menschen Monolog nach der Erzählung von F. M. Dostojewski

Filme

1959 SAS 181 antwortet nicht – Verwirrung der Liebe · 1962 Menschen und Tiere · 1969 Nebelnacht · 1972 Die große Reise der Agathe Schweigert (Fernsehfilm) · 1979 Addio, piccola mia · 1983 Die vertauschte Königin · 1999 Die Braut

Hörspiele

1967 Gorki Feinde · 1987 Reinhard Griebner Ich gehöre aber einer anderen Richtung an · 1990 Paul Hengge Ein Pflichtmandat

Gedenken

Nachruf auf Friedrich-Wilhelm Junge

Wolfgang Holler

Friedrich-Wilhelm Junge gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der Dresdner Theatergeschichte in den letzten Jahrzehnten. Vor allem seine Jahre nach 1988 als künstlerischer Leiter und Prinzipal des Dresdner Brettls und später des Theaterkahns machten ihn zu einer Theaterlegende. Ungezählt seine Auftritte als Solokünstler oder in kleiner Besetzung in Cabaret-, Chanson- und Literaturprogrammen, oft gemeinsam mit Michael Fuchs oder dem Michael-Fuchs-Trio. Eine seiner Paraderollen fand er mit dem „Kontrabass“, einem Einakter von Patrick Süßkind aus dem Jahr 1981. Die Rolle des alternden Kontrabassisten aus der zweiten Reihe, dessen langer Monolog in einer Hasstirade auf sein Instrument endet, verkörperte er in siebzehn Jahren mehr als 800 Mal.

Auch weit über Dresden und Sachsen hinaus war er auf den Bühnen der DDR präsent, so auf der Berliner Volksbühne. Und auch in den Westen Deutschlands führten ihn verschiedene Engagements, etwa bei den Ludwigsburger Festspielen oder am Bayerischen Staatsschauspiel in München.

Seine erste Filmrolle übernahm er bereits 1959 in dem DEFA-Spielfilm „SAS 181 antwortet nicht“ von Carl Ballhaus, wo er den „Hänfling“ spielte. Zuletzt war er 1999 im letzten Spielfilm des Regisseurs und Schriftstellers Egon Günther zu sehen, der die nicht standesgemäße Beziehung Goethes zu Christiane Vulpius schilderte. Hier trat er neben Veronica Ferres, Herbert Knaup, Sibylle Canonica und Christoph Waltz in der Rolle des Dichters Martin Wieland auf.

Als couragierter Bürger, als „Citoyen“ im besten Sinne des Wortes, setzte sich „Fiete“ Junge, wie er später allgemein genannt wurde, in Dresden und darüber hinaus ein. Zu seinen Hauptanliegen gehörte die Wiedererstehung der Dresdner Synagoge, aber auch der Wiederaufbau der Frauenkirche. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Neuen Sächsischen Kunstvereins und war Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste.

Geboren wurde Friedrich-Wilhelm Junge am 15. Juli 1938 in Schwerin als Sohn des Pächterehepaars der „Theaterklause“. Die Wirtschaft der Eltern lag unmittelbar am Mecklenburgischen Staatstheater und war beliebter Treffpunkt der Darstellerinnen und Darsteller und ebenso des begeisterten Theaterpublikums. Hier bot sich dem kleinen Fiete Junge früh die Möglichkeit, seine darstellerischen Fähigkeiten zu erproben. Mit fünf Jahren trat er auf der Kammerbühne vor Fronturlaubern auf und wurde in der Statisterie des Theaters eingesetzt. Nach seiner Zeit an der Goethe-Oberschule wollte er zunächst Kunstgeschichte und Germanistik studieren. Doch entschied er sich dafür, ab 1957 an der Leipziger Theaterhochschule zu studieren, wo er sich parallel beworben hatte. Diese drei Ausbildungsjahre erinnerte er als überaus lehrreich und ausgezeichnete Grundlage einer klassischen Schauspielausbildung, zu der neben der Sprachpflege auch Fechten, Tanzen und Akrobatik gehörten. Nach Abschluss dieses Studiums erhielt er 1960 ein erstes Engagement am Theater Rudolstadt. Hier, einer „Klitsche“, aber einem „Glücksfall“, wie er selbst sagte, spielte er „rauf und runter“ alle möglichen kleinen und großen Rollen; auch außerhalb des Theaters auf Freilichtbühnen, in Badeanstalten und auf Zeltplätzen. In Rudolstadt habe er sich „freigespielt“, um dann 1962 bestens vorbereitet an das Plauener Theater zu wechseln. Die vier Jahre an diesem renommierten Haus eröffneten ihm die Möglichkeit, große Rollen der Weltliteratur zu übernehmen, Figuren wie Hamlet, Tellheim, Don Carlos.

Hans-Dieter Maede wollte ihn an das Theater nach Chemnitz, seit 1953 Karl-Marx-Stadt, holen, nachdem er Junge in „Hamlet“ gesehen hatte. Aber Junge lehnte ab, weil Maedes Art Theater zu machen, nicht seinen Vorstellungen entsprach. Umso misslicher wurde es für ihn, als er 1966 an das Staatstheater in Dresden engagiert wurde und erfahren musste, dass Maede als Intendant gerade ebenfalls dorthin berufen worden war. In den Jahren von Maedes Intendanz erhielt Junge keine tragenden Rollen, sondern nur noch „Wurzen“, wie er es nannte. Aber Maede schätzte andere Fähigkeiten an Fiete Junge, nicht zuletzt sein Organisationstalent. Er setzte ihn als Regieassistenz ein, übertrug ihm den Theaterklub und folgte dessen Anregungen, vermehrt Chanson- und Sprechunterricht einzuführen. Im Gemeindesaal der Dresdner Christuskirche initiierte Junge die Reihe „Dichterwort – Sprache der Welt“. Unter den Maede nach 1973 folgenden Intendanten Fred Larondelle, Horst Seeger und Gerhard Wolfram wurden Junge wieder große, attraktive Rollen anvertraut. Zwischenzeitlich war er auch an der Berliner Volksbühne engagiert. Zu seinen Lieblingsstücken gehörten unter anderem die Werke von Peter Hacks genauso wie Nicolai Gogols „Der Revisor“.

Im Laufe der Jahre zog es Junge stärker zu anderen schauspielerischen Ausdrucksformen und kleineren Bühnenformaten. Er wirkte dabei nicht nur als Schauspieler, sondern verband Theater mit Musik und Literatur. Er organisierte Nachtprogramme wie „Frivoles für Fortgeschrittene“ ab 23 Uhr im Studiotheater des Kulturpalastes, die bald Kultstatus genossen. Jahrelang tourte er mit diesen Programmen mit Marita Böhme und Justus Fritzsche durchs Land. Besonders stolz war er auf das 1984 von ihm entworfene Programm „Von Schiller zu Müller“, das ursprünglich für eine Schiller-Tagung gedacht war. Neben Schiller nutzte er Texte von Christa Wolf, Franz Fühmann und natürlich Heiner Müller. Es war dann ein Glücksfall, das Junge mit Billigung des Intendanten Gerhard Wolfram und weitgehend unter eigener Regie 1988 das „Dresdner Brettl“ als selbständige Einrichtung des Staatsschauspiels gründen konnte. Zunächst provisorisch in der „Tonne“ im zerstörten Kurländer Palais untergebracht, konnte man bald (delikaterweise) in die dritte Etage der Bezirksparteischule in der Maternistraße umziehen, bevor man 1994 auf den Theaterkahn zog, eine „Schwimmobilie“, wie ihn Junge scherzhaft benannte. Fiete Junge zuzuhören, wie er die abenteuerliche Geschichte der Entstehung dieses Theaters in der neuen Welt der Bundesrepublik schilderte, gehörte zu den besonderen Erlebnissen. Knallharte Banker, der großartige Kulturförderer Lothar Späth und die segensvolle Ermer-Stiftung spielten dabei zentrale Rollen. Er blieb Künstlerischer Leiter, Prinzipal und Seele des Unternehmens bis 2005 und arbeitete dort bis kurz vor seinem Tod mit 86 Jahren. Aus der Unzahl der Programme, die Literarisches, Lesungen, Musik, Projektionen, Kabarett und szenische Darstellungen miteinander verbanden, seien nur erwähnt: Szenen nach Motiven des Romans „Der Meister und Margarita“ von Michail Bulgakow, der Monolog des Großinquisitors aus Dostojewskijs „Die Brüder Karamasow“, das Kurt-Tucholsky-Programm „Mancher lernts nie“, das Erich-Kästner-Programm „Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es“, „Altern ist nichts für Feiglinge“, das Ringelnatz-Programm „Überall ist Wunderland“ oder „Bauland“ und „Carmen – Eine Flamencoerzählung“. Zuletzt noch brillierte er mit seinem „Romantik in Dresden“-Programm aus Anlass des Caspar David Friedrich-Jubiläums, das er im Oktober 2024 auf die Bühne brachte.

Neben all dem und viele Jahrzehnte getragen und unterstützt von seiner geliebten Ehefrau Clara, war Fiete Junge ein politisch wacher Mensch. Seine Überzeugung war, dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen muss, dass man sich selbstverantwortlich engagieren muss, um „Welt zu gestalten“. Immer war er, trotz mancher Enttäuschungen, ein vehementer Anhänger der demokratischen Staats- und Rechtsnormen. In der Wendezeit trat er öffentlich auf und unterstützte entschieden einen Systemwechsel.

Sein streitbares, zugleich immer konstruktives Eintreten für die Kultur bestimmte auch seine Mitarbeit bei der Gründung der Sächsischen Akademie der Künste. Er war Mitglied des Gründungsausschusses seit 1992 und schon an den Vorgesprächen 1991 beteiligt. Nach der Gründung der Akademie 1996 übernahm er selbstverständlich das Amt des Sekretärs der Klasse Darstellende Kunst und Film und engagierte sich in der Arbeit des Senats.

Mit seiner Haltung und seinen Anstößen hat er das Ideal einer aktiven, sich öffentlich positionierenden, diskursorientierten Akademie befördert. Er entwickelte das Modell von Vor- und Uraufführungen von Spielfilmen in der Schauburg mit anschließender Diskussion der beteiligten Darstellerinnen und Darsteller oder den Regisseuren, etwa des Films „Die Braut“ von Egon Günther. Maßgeblich war er an der engen Kooperation mit der Akademie der Künste zu Berlin in den frühen Jahren beteiligt und regte gemeinsame Projekte der Sektionen für Darstellende Kunst und Film beider Akademien an. Mit Dieter Görne organisierte er maßgeblich die Veranstaltung „Land unter – Von Prag bis Wittenberg“, eine Benefizveranstaltung der Berliner und der Dresdner Akademie aus Anlass des verheerenden Hochwassers 2002, die Tschechien und Deutschland miteinander verband. Er integrierte die Akademie mehrmals in seine Arbeit als Intendant des Theaterkahns, etwa mit einer Aufführung von „Pontius Pilatus – Szenen nach Motiven des Romans ‚Der Meister und Margarita‘“ von Bulgakow (2002) oder „Herrlich ist der Orient übers Mittelmeer gedrungen. Die Künste im Dialog der Kulturen“ (2007). Beteiligt war er an vielen Vorhaben der Akademie, so bei „Notwendigkeit und Wagnis des künstlerischen Experiments. Das Beispiel Hellerau“ (2007), das im Festspielhaus stattfand. Immer offen war er dafür, in kulturpolitischen Debatten die Standpunkte auszutauschen, um vielleicht neue Lösungswege zu finden. Er richtete einen Protest der Akademie an den Kulturausschuss des Sächsischen Landtages gegen die Novellierung des „Sächsischen Privatrundfunkgesetzes“, ein Protest, der für Furore sorgte und zu erheblichen Missstimmungen der CDU-Vertreter führte. 1997 initiierte er eine öffentliche Debatte zur „Situation Sächsischer Theater und Bühnen“ im Freistaat, um gegen das befürchtete Stadttheatersterben zu protestieren. Diese Veranstaltung bildete den Auftakt für weitere Diskussionen. Junge schuf damit ein Modell für kulturpolitische Debatten, für die kritische Begleitung und Evaluierung kultureller Entwicklungen im Freistaat, ganz so wie es die Statuten der Akademie vorsehen. Und schließlich lag ihm auch der interreligiöse Dialog und die Pflege der deutsch-jüdischen Beziehungen sehr am Herzen.

Friedrich-Wilhelm Junge war eine überaus vielseitige, charmante Persönlichkeit, voller Energie und erfüllt von großem Gestaltungswillen. Unverkennbar seine norddeutsch klare, preußisch knappe Sprache, die er zu einem Markenzeichen entwickelte. Fiete Junge hat sein Leben bis zum Ende mit Elan, überaus selbstdiszipliniert und mit Anspruch geführt. Er war nicht nur ein glänzender Schauspieler, Kabarettist und Rezitator, sondern ein stets Wissensdurstiger, ein Intellektueller. Stets war er neuen Ideen aufgeschlossen, zumal wenn sie seinen humanistischen Überzeugungen entsprachen. Fiete Junge war zugleich ein begnadeter, mitreißender Initiator, der genau so, wie er es wollte, sein Leben selbst gestaltet hat. Er war ein konsequenter, präziser Arbeiter und konnte das Leben doch ganz wunderbar genießen, „schlückchenweise“ wie er sagte und damit auf seine Liebe zu gutem Wein anspielte. Er mischte sich ein, weil er es als seine staatsbürgerliche Aufgabe ansah und äußerte klar seine Überzeugungen. Dabei konnte er durchaus streitbar und provozierend sein, verließ aber nie das Niveau eines fairen, lösungsorientierten Umgangs miteinander. „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!“. Dieser Satz Erich Kästners war Fiete Junges Lebensmotto.

Friedrich-Wilhelm Junge erfuhr für seine Leistungen eine Vielzahl von Ehrungen. Er trug das Bundesverdienstkreuz und erhielt den Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden.

Am wichtigsten aber war ihm wohl, dass er bis zum Ende ein großes, begeistertes Publikum hatte.

Am 20. Februar ist Friedrich-Wilhelm Junge nach schwerer Krankheit mit 86 Jahren gestorben. Die Sächsische Akademie für Künste hat ihm sehr viel zu verdanken und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.