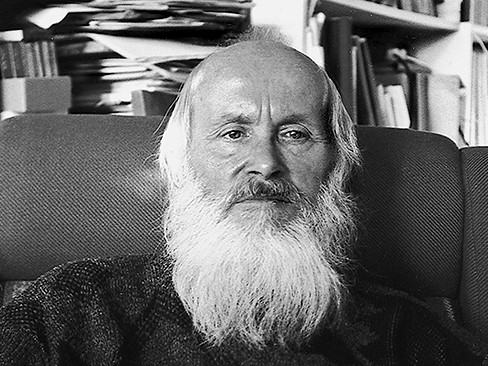

Christfried Schmidt

* 1932 in Markersdorf/Oberlausitz · † 2025 in Berlin · 1951–1954 Studium an der Evangelischen Kirchenmusikschule Görlitz · 1955–1959 Studium der Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik – Mendelssohn-Akademie in Leipzig · 1960–1962 Kirchenmusiker in Forst/Lausitz · 1963/64 Kapellmeister am Theater Quedlinburg · 1965–1980 freischaffender Klavierlehrer und Chorleiter in Quedlinburg · ab 1980 freischaffender Komponist in Berlin · 1990/91 Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin · 1998 Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste · lebte in Berlin

Preise und Ehrungen

1971–1978 Kompositionspreise in Nürnberg, Szczecin, Triest und Boswil · 1987 Kunstpreis der DDR · 1991 Johann-Wenzel-Stamitz-Preis (Sonderpreis, mit Kolja Lessing) · 1999 Kunstpreis Berlin (Förderungspreis)

Kompositionen (Auswahl)

Orchestermusik

1967 1. Sinfonie Hamlet · 1968 2. Sinfonie Martin Luther-King (UA 2021 Dresden) · 1969 Klavierkonzert (UA 1974 Berlin) · 1973 Violinkonzert (UA 1991 Berlin) · 1974 Violincellokonzert (UA 1976 Leipzig) · 1977 Flötenkonzert (UA 1978 Berlin) · 1980 Sieben Orchesterstücke nach Graphiken von Edvard Munch (UA 1983 Leipzig) · 1983 Oboenkonzert (UA 1984 Berlin) · 1985 Orchestermusik I (UA 1988 Berlin) · 1990 Orchestermusik II, für Oboe, Violoncello und Klavier · 1999 Orchestermusik V Memento, Teil 1 (UA 2000 Leipzig) · 2004 Orchestermusik V Memento, Teil 2

Kammermusik

1965 1. Streichquartett · 1969/1996 Kammermusik I ‒ Von Menschen und Vögeln, für Flöte, Oboe, Trompete und Streicher (UA 1998 Görlitz) · 1970 Petite Suite (UA 1970 Tokio) · 1971 Bläserquintett (UA 1974 Berlin) und Kammermusik II, für Flöte, Oboe (auch Englisch Horn), Klarinette in B (auch Bassklarinette), Schlagwerk und Klavier · 1972 Musica per i DueBoemi, für Bassklarinette und Klavier · 1973 Kammermusik VI · 1974 Kammermusik VII ‒ Epitaph auf einen Bohemien, für Bläserquintett und Klavier (UA 1983 Berlin) · 1975 Aulodie, Episoden für Oboe (UA 2001 Berlin) · 1976 Moments musicaux, pour piano · 1979 Zwoller Schnitgerei, für Orgel · 1980 2. Streichquartett · 1981 Kammermusik VIII, für Flöte (auch Altflöte), Oboe (auch Englisch Horn), Klarinette in B, für Schlagwerk, Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kammermusik IX · 1986 Kammermusik X, für Posaune, Klavier und Schlagzeug · 1996 Klarinetten-Quintett (UA 1997 Berlin) · 2006 Pièce de flûte (UA 2007 Berlin) · 2013 7. Hornkonzert ‒ Zum Gedenken an Nelson Mandela · 2015 Canto funebre ‒ Im Gedenken an Georg Elser, für Piano (UA Berlin)

Vokalmusik

1965 Motetten An die Sonne nach Ingeborg Bachmann und Landnahme nach Hans Magnus Enzensberger · 1970 Psalm 21 (UA 1971 Nürnberg) · 1971 Cantiones sacrae, für unterschiedliche Besetzungen · 1973 Tonsetzers Alptraum (UA 1976 Dresden) · 1975 Markus-Passion(UA 2019 Berlin) · 1978 Ein Märchen ‒ kein Märchen, nach Texten von Harry Martinson, Eduard Mörike, Hugo von Hofmannsthal (UA 1981 Berlin) · 1979 Ich, so voll Hoffnung, für Chor, nach Texten von Friedrich Hölderlin · 1982 Die Zeit und die Zeit danach, nach Texten von Guiseppe Ungaretti, Cesare Pavese, Salvatore Quasimodo, Ingeborg Bachmann (UA 1985 Berlin) · 1989 Das Herz, Oper nach Heinrich Mann · 1996/2000 Drei späte Lieder, für Tenor und Klavier, nach Texten von Heinz Czechowski, Günter Kunert und Heiner Müller

Publikationen

Andere Autoren

Stürzbecher, Ursula: Christfried Schmidt. In: Komponisten in der DDR. 17 Gespräche. Hildesheim 1979 · Kühn, Georg-Friedrich: Unbefangen, ungebärdig. Die Extreme des Ausdrucks. Glied der musikalischen Gesellschaft: Christfried Schmidt. In: Musik-Texte 4/1984 · Schneider, Frank: Klang-Bilder. Ein alter Aspekt in neuer Musik der DDR. In: Bildende Kunst 6/1984 · Schneider, Frank: Christfried Schmidt. In: Prospekt Deutscher Verlag für Musik. Leipzig 1987 · Felber, Gerald: Verletzbare Leidenschaftlichkeit. Der Komponist Christfried Schmidt. In: Sonntag 36/1987 · Traber, Habakuk: Notizen. Christfried Schmidt zum 60. Geburtstag. In: Neue Zeitschrift für Musik 12/1992 · Schröder-Nauenburg, Beate: Christfried Schmidt. In: Komponisten der Gegenwart (KDG). edition text + kritik . München 1996

Gedenken

Ein SehnsuchtsAgent

Zum Tod des Komponisten Christfried Schmidt (26.11.1932–29.04.2025)

Nachruf von Annette Schlünz

Christfried Schmidt gehörte zur Generation jener Komponisten wie Georg Katzer, Friedrich Goldmann, Reiner Bredemeyer, Paul Heinz Dittrich, Ruth Zechlin und auch bald Friedrich Schenker, die wir als junge Generation in den Achtziger Jahren mit ehrfurchtsvollem Abstand betrachteten, deren Werke uns interessierten und deren Musik wir in Konzerten der Berliner Musik-Biennale, den DDR-Musiktagen Berlin oder auch in Leipzig und Dresden hören konnten. Persönlich kennengelernt haben wir diese Komponisten in den Geraer Ferienkursen für neue Musik, im »ostdeutschen Darmstadt«, wie wir es nannten.

Ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich Christfried Schmidt das erste Mal begegnet bin – sicher in einem dieser Kurse Anfang der Achtziger Jahre, ich war selbst noch Schülerin. Schnell fiel die außergewöhnliche Person von Christfried Schmidt auf und wir bemerkten, dass seine Musik weniger als andere in den Konzerten präsent war. Man erfuhr, dass er imposante Orchesterstücke schrieb, die niemand aufführen konnte oder wollte. Viele dieser Werke warteten bis ins neue Jahrtausend, um gehört zu werden, wie die 2. Sinfonie »In memoriam Martin Luther King« von 1968, die 53 Jahre später im Oktober 2021 in der Dresdner Philharmonie uraufgeführt wurde, oder die Markuspassion für Sprecher, Solisten, Chor und Orchester (1975), eine der wichtigsten Passionsmusiken des 20. Jahrhunderts, die 2019, 45 Jahre später, ihre Uraufführung durch die Berliner Singakademie erfuhr. Ähnlich erging es seiner »Kammermusik XI«: als Auftragswerk der Berliner Festspiele 1995 für das Ensemble Modern entstanden und diesem gewidmet, lag diese bis 2018 ungespielt in der Schublade und wurde erstmals vom Ensemble unitedberlin unter der Leitung von Vladimir Jurowski aufgeführt.

Später erfuhren wir, dass Christfried Schmidt die dreistündige Oper »Das Herz« auf ein Libretto von Bernd Schremmer geschrieben hatte - diese Partitur blieb bis heute unaufgeführt. 1986 hatte Schmidt die Zusage des Deutschen Nationaltheaters in Weimar erhalten, die Uraufführung seiner Oper einzuplanen. Nach Vorlage der Partitur erhielt er am 1. März 1990 die definitive Absage: Das Werk sei so fordernd, dass es probenökonomisch den Betrieb sprengen würde. Als Agent in eigener Sache bot er »Das Herz« 15 Opernhäusern zur Uraufführung an, die Anfragen blieben meist unbeantwortet.

Die Aufführungen jedoch, denen man beiwohnen konnte, prägten sich für immer ein, wie die des Oboenkonzertes 1984 durch Burkhard Glaetzner und der Dresdner Philharmonie unter Leitung von Herbert Kegel. In Erinnerung bleiben schrille und die Schmidt so eigenen massiven expressiven Orchesterklänge, denen die sich aufbäumende oder einsam klagende Oboe gegenübersteht. Diese Musik erschüttert die Zuhörer bis ins Innere. Interpreten wie der Oboist Burkhard Glaetzner oder auch der Klarinettist Matthias Badczong mögen als Beispiel stehen: vor allem ihnen ist es zu verdanken, dass Schmidts Musik gehört werden konnte.

Matthias Badzcong spielte Schmidts »Solo für Klarinette« von 1996 im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Sächsischen Akademie der Künste »Wohin mit der Schönheit« 2016 in der Städtischen Galerie Dresden. Dieses Stück findet man immer wieder in seinen Programmen. Burkhard Glaetzner führte bereits 2008 Schmidts »Aulodie. Episoden für Oboe« (2001) anlässlich der Vorstellung der Akademie in der Landesvertretung des Freistaates Sachsen in Berlin auf.

Mir selbst blieb besonders Schmidts halbstündiges Orchesterstück »Munch-Musik« (1980) in Erinnerung, 1983 vom Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig unter Leitung von Christian Kluttig uraufgeführt. Sie begleitete mich noch im Kopf in der Edward-Munch-Ausstellung, die von Ende 1983 bis Anfang 1984 im Dresdner Albertinum gezeigt wurde und die ich mehrfach besuchte.

Auch Helmut Oehring, dem ich 1990 begegnete, als wir beide Meisterschüler der Ostberliner Akademie der Künste waren, hatte die Erfahrung mit Schmidts Musik geprägt. »Komponisten sind nicht nur MusikErfinder, sondern auch so etwas wie SehnsuchtsAgenten. Und es war für mich auch Christfried Schmidt, der in mir eine Suche nach skrupellosen Grenzgängern initiierte, die mit ihren Partituren neue Klangwelten entdeckten und ergebnisoffene Bewegtheit schufen - zu einer Zeit, in der Lähmung und Erstarrung den Teil Deutschlands erfasste, in dem ich aufwuchs. Die mit ihren Werken etwas oder einfach mal gleich alles aus den Angeln hoben, ungeschützte Vitalität provozierten und dabei immer wieder anders und neu das Kreierte und alles Drumherum ins Wackeln, Schwanken, Stürzen geraten ließen. Diese fortwährende Sehnsucht nach dem einen KeinZurückKlang und FragilbrachialRhythmus geheimer verdeckter Kommunikation. Alles immer ohne Netz und doppelten Boden, keine Limitierungen. Mit einem Verlangen nach Unruhe und: Systembruch. Nach entfesselten und entfesselnden kompromisslosen Ausdrucksformen. Musik wie ein AufRuf nicht zu Erstarren. Es ging dabei nie allein um gelungene MusikAutorenKreation, sondern auch um Authentizität, Haltung, Lebenswirklichkeit, Aufruhr, Protest. Das unzähmbare Feuer, aus einer Erzählungsglut entfacht durch die Klänge hindurch, habe ich in ihren Konzerten gesucht, um nach dieser unverschämten rücksichtslosen Radikalität des Verklingens zu ahnen, dass zu weit gegangen wurde, um dann plötzlich im Freien zu stehen.«

Das Bild, das Christfried Schmidt von sich selbst zeichnet, ruft seinen Humor, seine angenehm querköpfige Art gegenüber sich selbst und den Dingen, ins Gedächtnis. Deshalb soll an dieser Stelle aus seinem eigenen Lebenslauf, der auf seiner Website zu finden ist, zitiert werden:

Aus dem Leben eines Quereinsteigers

Reichlich zwei Monate vor dem Beginn des ›1000-jährigen Reiches‹ in einer dörflichen, kleinen Wassermühle geboren zu werden, ist keine sonderliche Voraussetzung, es einmal zum Komponisten zu bringen. Schon bald nach dem Zusammenbruch - von Befreiung sprach bestenfalls unser damaliger kommunistischer Bürgermeister Karl Marx (sic) - war ich eifriger beim Klavierspiel und Malen als im Schulunterricht. Daß mein alter Vater (er dichtete lebenslang) sich seinen Sohn als späteren Künstler vorstellen konnte, ist schwer vorstellbar. Hätte er meine späten Erfolge noch erlebt, wäre er darüber bestimmt stolz gewesen.

Durch die vergeblichen Bemühungen, von Forst/L. aus ein anderes Kantorenamt zu bekommen (ca. 1 ½ Jahre), hatte ich Zeit zur Liedkomposition. Es sollten bald über Hundert werden. Auch später war ich noch zweimal arbeitslos, aber ›freischaffend‹! Ich wandte mich zunehmend der Instrumentalmusik zu. In diesem Zeitraum (ca. 1962 bis 1964) wurden meine Bewerbungen als Meisterschüler an der AdK (Ost) zweimal abgelehnt. Mein 1. Streichquartett von 1965 wurde sozusagen mein op. 1. Ich möchte meine damalige ›Komponisten-Karriere‹ stichwortartig aufzählen. Seit 1964 Gast, seit 1968 Kandidat und ›schon‹ seit 1971 Vollmitglied beim Komponisten-Verband Halle. In diesem Jahr errang ich, der im ›Ländli‹ gar nicht gespielt wurde, meinen ersten Komponistenpreis in Nürnberg (Psalm 21). Die erste Uraufführung überhaupt war aber schon 1970 in Tokyo (Petite suite), dort folgten noch zwei weitere UAs. Mit der ersten DDR-UA 1974 (Bläserquintett) wurden die Zeiten für mich als Komponist eindeutig besser. Meine Kontakte zur Bläservereinigung Berlin und zur Eislergruppe Leipzig brachten mir Aufträge (Kammermusik VII, mein erster überhaupt!) und Aufführungen ein. Ich fuhr dessen ungeachtet mit dem Bus weiterhin wöchentlich auf drei Dörfer, um Klavierunterricht abzuhalten und zwei Chöre zu leiten (frei nach Mörike: meine ›Dorf-Klavierlehrerknechtschaft‹). Seit 1980 in Berlin schrieb ich ausschließlich Aufträge, die in der Regel auch aufgeführt wurden, was nach der Wende durchaus nicht mehr so war.

Mein Lehrmeister war vor allem das Radio. Die Reisen 1967 zum IGNM-Fest nach Prag und ab 1968 ca. zehnmal zum Warschauer Herbst erweiterten meinen musikalischen Horizont beträchtlich. Über die Schwierigkeiten, einen Paß zu bekommen, schweige ich lieber. Spätestens 1971 wollte ich nach Nürnberg zur UA des Preiskonzerts (der Psalm 21 wurde auch noch zweimal in Kassel gegeben). Natürlich immer ohne den Komponisten, und das ging so weiter bis Ende 1979: meine erste Ausreise ins ›Kapitalistische Ausland‹ (Schweiz) unter übelsten Schikanen. Die Reise-Bewilligungen wie Verbote (nebst Schikanen) hielten an bis zum 26.11.(sic!) 1989 (siehe ›Singet dem Herrn‹). Diese ›freundigen Nichtausreisen‹ veranlaßten mich, die Wende mit ehrlicher Freude zu begrüßen. Jetzt muß ich Peter Schwarz (Kantor an der KFGK-Tiergarten, leider schon verstorben) erwähnen. Er war es, der meine a cappella-Chorwerke endlich aufführte (1989, 1992/94/96; auch den Psalm 21 und die Orgel-Sonate). Für ihn schrieb ich die Choral-Fantasie »Wenn wir in höchsten Nöten sein«.

Die Aufnahme in die Berliner Akademie (1990) verdanke ich auch der Wende. Daß ausgerechnet ich im Zusammenhang mit der Ost-West-Zusammenlegung 1991 als »politisch belastetes Mitglied« (Dokumente zur Geschichte der AdK-Ost, S.645 von 1997) schon wieder rausgewählt wurde, stimmte mich nicht vergnüglich.

Wenig Vergnügen bereitet uns Ostkomponisten im allgemeinen, daß die Aufführungen, aber auch die Rundfunksendungen (bzw. Mitschnitte) in den letzten 18 Jahren arg abgenommen haben. Die Tatsache, daß ich das Material für die Aufführung von »Memento, 1.Teil« (2002), ebenso auch die Interpreten vom Geburtstagskonzert am 22.02.2008 selbst bezahlen mußte, spricht doch wohl Bände!

(April 2008, Christfried Schmidt, http://www.christfried-schmidt.de/index.htm, 26.5.2025)

Nach 1989 gab es die Geraer Ferienkurse nicht mehr, Christfried Schmidt begegnete ich regelmäßig erst wieder, als ich selbst 2011 Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste wurde. Diese Begegnungen blieben jedoch in wacher Erinnerung.

1998 wurde Christfried Schmidt von der Mitgliederversammlung der noch jungen Sächsischen Akademie der Künste als Ordentliches Mitglied gewählt, er nahm bis vor wenigen Jahren rege am Leben der Akademie teil. 2003, als die Sächsische Akademie der Künste eine von Christfried Schmidt unterstützte Erklärung gegen den drohenden Irak-Krieg veröffentlichte, schrieb er an den damaligen Akademiepräsidenten Ingo Zimmermann:

»... Meine Noten bedürfen keiner Erklärung. Nur soviel, es sind die ersten Seiten des Memento 2. Teil, in denen die Schrecken abgehandelt werden, die wir Deutschen im 20. Jahrhundert der ›zivilisierten Welt‹ zugefügt hatten.« (Brief vom 27.03.2003 an Ingo Zimmermann) Und in einem anderen Schreiben heißt es: »... Ihre brieflichen ›Zeitmeditationen‹ veranlassen mich, Ihnen aus meinem großen Zeitdokument Memento, 2. Teil, die letzte Seite zukommen zu lassen. In ihm wird u.a. auch Auschwitz abgehandelt, dessen Befreiung genau heute vor 60 Jahren stattfand. Auch hier wieder die von Ihnen beschriebenen ›Zeitspiegelungen‹. Was wäre denn jegliche Zeit, im Guten wie im Bösen, ohne Erinnerung?« (Brief vom 27.01.2005 an Ingo Zimmermann)

Christfried Schmidt blieb der Akademie auch verbunden, als er selbst nicht mehr reisen konnte. Noch im Juni 2020 schrieb er mir als damaligem Sekretär der Klasse einen handschriftlichen Brief und bat um Verständnis, dass er nicht mehr wie früher nach Dresden kommen könne, dem Brief hatte er eine eigene Zeichnung aus der Jugendzeit angefügt: »Othello und Jago«. Man weiß nicht unbedingt, dass Christfried Schmidt immer wieder als Maler tätig war. Er schuf eine beträchtliche Anzahl expressiver Ölbilder mit Landschaften, Porträts und Abstraktem.

In den letzten Jahren stand ich mit seiner Frau, der Komponistin Ellen Hünigen, die ich in den Geraer Kursen kennengelernt hatte, wieder häufiger in Kontakt. Sie hatte bereits 2023 die Freunde gebeten, sich noch einmal persönlich bei ihm zu melden, es schien, als sei der Abschied gekommen. So telefonierten wir noch einmal, seine Stimme war brüchiger, aber hatte den typisch heiteren Tonfall.

Im Februar dieses Jahres besuchte ich sie in ihrer kleinen bis unter die Decke mit Noten und Büchern gefüllten Wohnung. Angesichts der bescheidenen Verhältnisse wuchs meine Ehrfurcht und Bewunderung für die unbeirrbare Beharrlichkeit seiner künstlerischen Arbeit.

Auf die Frage, was Musik bewirken könnte, antwortete Christfried Schmidt: »Kunst im allgemeinen wie Musik im besonderen ist konkret nicht in der Lage, in das Weltgetriebe einzugreifen. Musik kann weder Brutalität noch Unterdrückung, weder Hunger noch Überbevölkerung, weder Dummheit noch Lüge aus der Welt schaffen. Nach künstlerischen Prinzipien gestaltete Musik bewirkt in erster Linie geist-sinnliche Klangfaszination: Was sie bestenfalls noch vermag, ist wenig: empfängliche Seelen in jeglicher Hinsicht sensibel zu machen. Sie kann aufrütteln oder sie kann nachdenklich stimmen, auch kann sie das Feuer der Begeisterung entfachen oder Betroffenheit auslösen. Sie verschafft im ästhetischen Genuß vielleicht heitere Gelöstheit, vielleicht vermag sie sogar zu trösten. Wäre sie allein um dessentwillen nicht lebensnotwendig?« (Interview anlässlich der DDR-Musiktage, Eckhart Schwinger, Neue Zeit, 18.2.1988)

Ende April 2025 verstarb Christfried Schmidt in Berlin. Der Wunsch, seine Musik möge entdeckt und gehört werden, bleibt.

requiem verborum pro

christfried schmidt

eine helle

weißschwarzweißtrauer

bevölkert

das innen

wo ist das gold

dass ihr schuldet

ja hört doch

was da

für euch schäumt

ein monolith

in zerklüfteter landschaft

findling abgelegt

am feldrain

ungebändigt

quoll hevor

schwarze einsamkeit

aus tiefen wunden

und im ecksturm der

sich selbst belehrte

schreiweinend

auf geblätterten bühnen

hieroglyphen gewebt

ein offenstrahl

im feuertanz

des aufrechten ganges

und glasblut hebt

durch alle wetter

festgefügtes im wirbel

empor

wo ist das gold

dass ihr schuldet

ja hört doch

was da für euch schäumt

Burghard Glaetzner, 2025